富岡製糸場を知る

歴史の概要

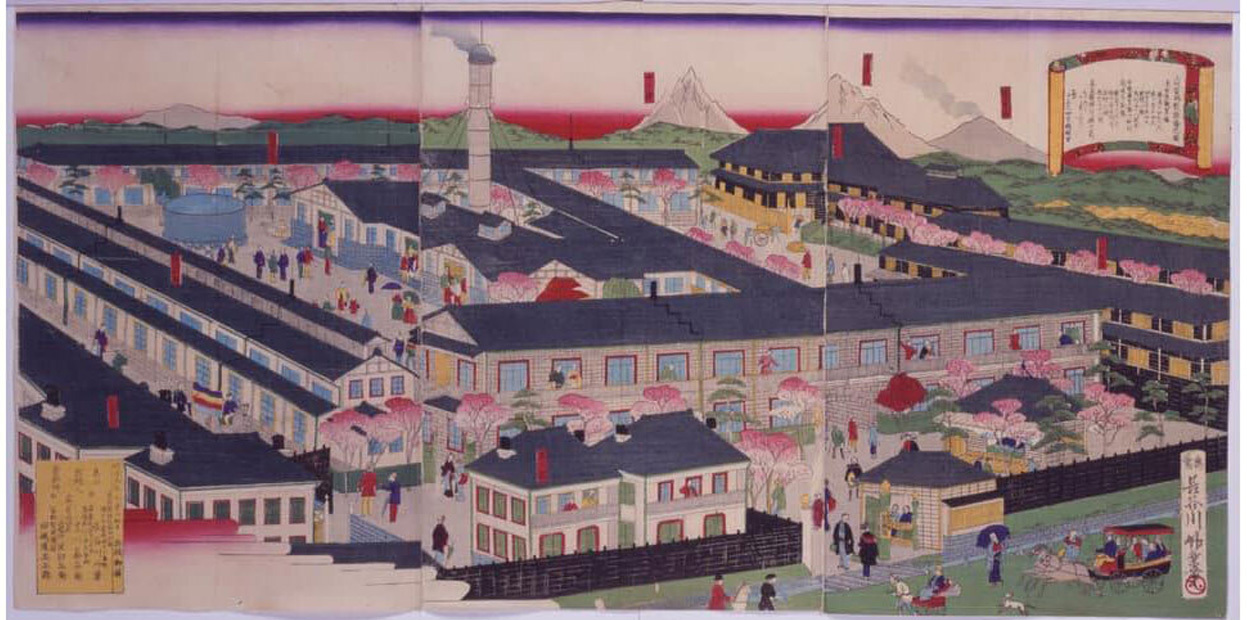

『上州富岡製糸場之図』長谷川竹葉画 明治9年(富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館 所蔵)

富岡製糸場設立の目的とその背景

巨大な工業生産力と軍事力を備えた欧米諸国は、国外市場や原料供給地を求め、競うようにアジアへの進出を本格化させていました。この外圧に対抗するために、明治政府は、強くて豊かな国づくりを目指します。外貨獲得のため、生糸の品質改善・生産向上を急ぎます。1870(明治3)年、明治政府は自国資本による官営模範器械製糸場をつくることを決めました。

この模範工場の基本的な考え方は主に3つでした。1つ目は洋式の製糸技術を導入すること、2つ目は外国人を指導者とすること。3つ目は全国から工女を募集し、伝習を終えた工女は出身地にもどり、器械製糸の指導者とすることでした。こうした考え方をもとに、横浜で生糸検査人をしていたフランス人ポール・ブリュナを指導者として迎え入れます。

設立の地に富岡が選ばれた経緯

1869年6月末(明治2年5月)ごろ、ブリュナは英国公使館の一行として江戸に近い養蚕地帯を巡り、養蚕農家の仕事や、婦人の糸挽きの様子をじっくり観察しました。日本の養蚕製糸業への深いまなざしには、彼の製糸に挑む細やかな姿勢があったのかもしれません。そして、ブリュナは富岡周辺の山並み美しいこの地を、遠き故郷ブール・ド・ペアージュの風景と重ねています。

明治政府は、ブリュナに工場建設のための計画書を作成させました。ブリュナは政府と首長となる仮契約を結ぶと、再び養蚕地帯を旅し、この地を訪れます。横浜から遠くなく原料となる繭を調達できることから、富岡を建設地とします。1870年11月29日(明治3年閏10月7日)に政府と本契約を結んだブリュナは、日本人の役人尾高惇忠らとともに改めて富岡を訪れ、清涼な風も通る鏑川沿いの広い陣屋跡地を適地と定めます。石炭に関しては必要な質、量が採れるか再調査が必要でしたが、製糸に必要な用水の確保は建設地の北側に流れる七日市用水が使える目途を立て、地元の人たちの建設への同意を得ることもできました

富岡製糸場の変遷

富岡製糸場の建設はフランス人指導者ポール・ブリュナの計画書をもとに1871(明治4)年から始まり、翌年の1872(明治5)年には主な建造物が完成し、操業が開始されました。繭から生糸を取る繰糸所では、全国から集まった伝習工女たちが働き、本格的な器械製糸が始まりました。

外国人指導者が去った1876(明治9)年以降は日本人だけで操業されました。官営期を通しての経営は必ずしも黒字ばかりではありませんでしたが、高品質に重点を置いた生糸は海外で高く評価されました。

器械製糸の普及と技術者育成という当初の目的が果たされた頃、官営工場払い下げの主旨により、1893(明治26)年、三井家に払い下げられました。その後、1902(明治35)年、原合名会社に譲渡され、御法川式多条繰糸機による高品質生糸の大量生産や、蚕種の改良などで注目されました。1938(昭和13)年には株式会社富岡製糸所として独立しましたが、1939(昭和14)年には日本最大の製糸会社であった片倉製糸紡績株式会社(現・片倉工業株式会社)に合併されました。第2次世界大戦後は自動繰糸機が導入され長く製糸工場として活躍しましたが、日本の製糸業の衰退とともに1987(昭和62)年3月ついにその操業を停止しました。

操業停止後も片倉工業株式会社によってほとんどの建物は大切に保管され、2005(平成17)年7月には国指定史跡に、2006(平成18)年7月には主な建物が国指定重要文化財に、2014(平成26)年6月には「世界遺産一覧表」に記載されました。さらに、同年12月には繰糸所、西置繭所、東置繭所の3棟が「国宝」となりました。

現在の富岡製糸場

一般公開は、ここを訪れる方々に、富岡製糸場の歴史や文化財としての価値を伝え、貴重な遺産として後世へ残すことの意義を理解してもらうことを目的とします。富岡製糸場の見学は外観見学が中心であり、外観を見てもらうだけでは115年間の操業の歴史や産業遺産としての価値が分かりにくいことから、“解説員によるガイドツアー”や“スマートフォンにダウンロードできる無料音声ガイドアプリ(多言語対応)”による解説案内を行っています。

2020(令和2)年、国宝『西置繭所』は足かけ6年にわたる保存整備工事を経てグランドオープンしました。工事は、建物内に鉄骨を骨組みとして組み、壁と天井をガラスとする、建物内に新たな空間を創出する『ハウス・イン・ハウス』という工法を採用しました。ガラスの内側には資料などを展示するギャラリーや、多目的に利用できるホールがつくられ、ガラスの壁からは、操業の歴史と労働の記憶を伝える様々な痕跡を見ることができます。保存修理と耐震補強と整備活用のための整備工事を同時に行う、新たな保存活用のあり方を提示しました。

富岡製糸場の設立に関わった人物

渋沢栄一(1840-1931)

徳川昭武に随行し、パリ万国博覧会を見学して欧州諸国の実情を知る。明治維新後は民部・大蔵省の役人となり、1870(明治3)年(当時30歳)より事務主任として富岡製糸場の設立に携わる。「近代日本資本主義の父」とも呼ばれ、実業家としての活躍も有名。

フランソワ・ポール・ブリュナ(1840-1908)

生糸検査人として横浜居留地で働くなか、蚕糸類の豊富な知識をもつことから、1870(明治3)年30歳の時、明治政府から富岡製糸場の指導者として抜擢される。建設地を選定後、繰糸器械や再繰方式など製糸工程を日本向けに最適化するなど、計画に尽力。

エドモン・オーギュスト・バスティアン(1839-1888)

横須賀製鉄所の船工兼製図職として雇用され、来日。1870(明治3)年(当時31歳)にヴェルニーを通じて、ブリュナから富岡製糸場設計図作成の要請を受け、わずか50日で完成させる。これは彼が勤務していた横須賀製鉄所を参考にしたために達成できたと考えられる。

尾高惇忠(1830-1901)

渋沢栄一に論語を教えた学問の師で、従兄、義兄にもあたる。渋沢の依頼で、民部省役人として工場計画時より携わり、建設資材調達を担当し、1872(明治5)年(当時42歳)より4年間初代場長を務めた。ブリュナ帰国後、創業以来の赤字を補填する経営手腕を振るう。

韮塚直次郎(1823-1898)

製糸場建設時、48歳の頃、建設資材調達を担当。尾高家の使用人の息子。明戸村(現 埼玉県深谷市)の瓦職人とフランス人技術者と共に、当時の日本ではまだ珍しかった煉瓦を焼きあげる。創業後、寄宿工女たちの賄方や繭の買い入れなどにも活躍した。

横田 英(和田 英)(1857-1929)

フランスとの関わり

富岡製糸場は建設当初より、フランスと深い縁で結ばれています。設立指導者のポール・ブリュナや製図工のオーギュスト・バスティアンなど、当初は10名ほどのフランス人を雇い入れ、器械製糸技術の指導が行われました。これまでの歴史を踏まえ、富岡市は、ポール・ブリュナの生誕地であるブール・ド・ペアージュ市と2015年に友好都市協定を締結し、これにより、両市の間で文化、教育など幅広い分野における交流を通じて、お互いの理解を深めることに力を入れています。

富岡製糸場総合研究センターだより

「富岡製糸場総合研究センターだより」とは、富岡製糸場内で毎月1日に発効されるA4用紙1枚のお便りです。内容は、富岡製糸場の豆知識や見どころや逸話を紹介しており、手軽に富岡製糸場を知ることができる連載コラムです。

富岡製糸場総合研究センター報告書

富岡市では、平成20年度から富岡製糸場総合研究センターを設置し、富岡製糸場の調査研究を行っています。この報告書は、同センターの活動の一端をまとめたものです。

富岡製糸場と絹産業遺産群

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、平成19年1月世界遺産暫定一覧表に追加記載されました。その後、平成24年8月には日本政府が「富岡製糸場と絹産業遺産群」の推薦を決め、ユネスコ世界遺産センターへ推薦書が提出されました。(暫定版:平成24年9月提出、正式版:平成25年1月提出) 提出された推薦書にもとづいて、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議(ICOMOS:イコモス)が書類審査をおこない、平成25年9月には、現地調査が実施されました。 平成26年4月にはイコモスより「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、「世界遺産一覧表」への記載が適当である旨、いわゆる「登録」の勧告がありました。そして、同年6月カタールのドーハで開かれた第38回世界遺産委員会で「富岡製糸場と絹産業遺産群」は「世界遺産一覧表」へ記載され、世界遺産登録となりました。

絹産業遺産群関連サイト

活動報告

富岡製糸場における様々な活動をご紹介します。

見学者数推移

年度別見学者数をご覧いただけます。

関連書籍

主に富岡市で発行した、富岡製糸場に関連する代表的な書籍をご紹介します。